Sergio Benvenuto– Nell’ambito del suo pensiero, Professor Bourdieu, lei ha elaborato il concetto di "violenza simbolica". Che cosa intende con questa nozione?

Pierre Bourdieu– La nozione di violenza simbolica mi è parsa necessaria per designare una forma di violenza che possiamo chiamare "dolce" e quasi invisibile. È una violenza che svolge un ruolo importantissimo in molte situazioni e relazioni umane. Per esempio, nelle rappresentazioni ordinarie, la relazione pedagogica è vista come un’azione di elevazione dove il mittente si mette, in qualche modo, alla portata del ricevente per portarlo a elevarsi fino al sapere, di cui il mittente è il portatore. È una visione non falsa, ma che maschera l'aspetto di violenza. La relazione pedagogica, per quanto possa essere attenta alle attese del ricevente, implica un'imposizione arbitraria di un arbitrio culturale. Per fare un esempio, basta paragonare – come si sta iniziando a fare – gli insegnamenti della filosofia negli Stati Uniti, in Italia, in Germania, in Francia, ecc.: si vede, allora, che il Pantheon dei filosofi che ognuno di questi tipi nazionali di insegnamento impone ai discenti è estremamente diverso e una parte dei malintesi nella comunicazione tra i filosofi dei diversi paesi consistono nel fatto che essi sono stati esposti, all'epoca della loro prima iniziazione, a una certa arbitrarietà culturale. È a questo proposito che ho elaborato la nozione di "violenza simbolica”.

A proposito della filosofia, può fare degli esempi di diversità da paese a paese?

Evidentemente, il fatto che ogni paese abbia i suoi filosofi preferiti – come i suoi scrittori o musicisti preferiti – mi pare alquanto normale e banale. In che senso le particolarità culturali nazionali si traducono in una violenza sugli allievi? Nel senso che gli allievi ricevono con il crisma della necessità, universalità e quindi legittimità qualcosa che invece è particolare e storicamente condizionato. La nozione di violenza simbolica diventa importante quando essa, appunto, legittima questo qualcosa di particolare e di storicamente condizionato. Agli allievi viene quindi mutilata la coscienza, le loro conoscenze e via dicendo. Con l’aggravante che questa mutilazione, non apparendo in quanto tale, proprio in quanto è disconosciuta viene tacitamente riconosciuta. Quei ragazzi e ragazze credono di accedere alla filosofia nella sua universalità, mentre accedono a una sua forma del tutto particolare.

Mi rendo conto che il mio discorso è rozzo e molto generale, per cui potrebbe apparire un po' riduttivo e semplicista. Ma possiamo entrare anche più nei dettagli. Prendiamo, ad esempio, il pensiero di John L. Austin, filosofo inglese che a mio avviso è tra più importanti della contemporaneità. Ebbene, egli è stato tradotto in Francia non molto tempo fa, verso la fine degli anni 70, con una prefazione nella quale il presentatore si scusava di presentare un autore tanto triviale (ovviamente appariva tale perché filtrato attraverso i canoni della filosofia tedesca, che erano dominanti nell'insegnamento francese). Austin, insomma, appariva un po' pedestre, e tutte le raffinatezze del suo pensiero sfuggivano del tutto ai lettori francesi. In Francia, certo, ma questo è un esempio emblematico del fatto che molte conquiste del pensiero universale sembrano quasi non cumulabili, e perciò si continuano a opporre le filosofie continentali e le filosofie anglosassoni...

In sintesi, penso che il sistema educativo – al pari di altre istanze, come quelle statuali – eserciti sulle persone che gli sono affidate delle forme di violenza che possiamo chiamare dolci, impercettibili, insensibili, infinitesimali: esse consistono nell'imporre, per esempio, certe categorie del pensiero. Molto tempo fa scrissi un articolo, non molto buono a dire il vero, si tratta di un lavoro giovanile. Ma l'intuizione centrale di quell'articolo era abbastanza importante, credo. Si intitolava Sistemi di insegnamento e sistemi di pensiero, e in esso riprendevo grosso modo quel che Émil Durkheim, Marcel Mauss e anche Claude Lévi-Strauss hanno detto a proposito delle forme di classificazione nelle società primitive. La mia idea era che anche nelle nostre società differenziate, il sistema scolastico è uno dei luoghi dove si trasmettono le forme di classificazione, i princìpi classificatori, le tassonomie. E ciò accade anche per la filosofia, nella quale le tassonomie altro non sono se non i concetti che usiamo per classificare i filosofi (uno empirista, l’altro positivista e via dicendo). Queste tassonomie diventano delle strutture mentali attraverso le quali percepiamo il mondo intellettuale per il quale esse sono state formate, ma anche il mondo sociale. È proprio questo ciò che intendo per violenza simbolica: l’inculcare forme mentali, strutture mentali arbitrarie, storiche, un’operazione che plasma, in qualche modo, gli spiriti e che li rende poi disponibili a effetti di imposizione fondati sulla riattivazione di queste categorie.

Anche se può apparire astratto, la violenza simbolica è a mio avviso una violenza che potremmo chiamare cognitiva: è una violenza che può funzionare solo appoggiandosi sulle strutture cognitive di chi la subisce.

Secondo me la parola "coscienza"è senz’altro di troppo e mi pare pericoloso nella misura in cui si può pensare che la vittima della violenza simbolica abdichi coscientemente alla propria libertà di dissidenza. Io, invece, penso che la violenza simbolica si eserciti con la complicità di strutture cognitive che non sono consce, che sono delle strutture profondamente incorporate, le quali – per esempio nel caso della dominazione maschile – si apprendono attraverso la maniera di comportarsi, la maniera di sedersi – gli uomini non si siedono come le donne, per esempio.

Ci sono molti studi di questo tipo: sulle maniere di parlare, sulle maniere di gesticolare, sulle maniere di guardare a seconda dei sessi, e dei ceti sociali. Nella maggior parte delle società, si insegna alle donne ad abbassare gli occhi quando sono guardate, per esempio. Dunque, attraverso questi apprendimenti corporei, vengono insegnate delle strutture, delle opposizioni tra l'alto e il basso, tra il diritto e il curvo. Il diritto evidentemente è maschile, tutta la morale dell'onore delle società mediterranee si riassume nella parola "diritto" o "dritto": "tieniti dritto" vuol dire "sii un uomo d'onore, guarda dritto in faccia, fai fronte, guarda nel viso". La parola "fronte"è assolutamente centrale, come in "far fronte a". In altri termini, attraverso delle strutture linguistiche che sono, allo stesso tempo, strutture corporali, si inculcano delle categorie di percezione, di apprezzamento, di valutazione, e allo stesso tempo dei princìpi di azione sui quali si basano le azioni, le ingiunzioni simboliche (le ingiunzioni del sistema di insegnamento, dell'ordine maschile, ecc.). In sintesi, è attraverso una logica disposizionale che l'ordine si impone.

Lei sta forse pensando a certi testi femministi, i quali affermano che per sfuggire alla violenza simbolica maschile le donne devono prendere coscienza della loro inferiorità politica e sociale, della loro sottomissione, ecc. Lei sta forse contestando questa idea secondo cui la soluzione della questione della violenza simbolica consisterebbe in una presa di coscienza delle donne?

Proprio così. Penso che la nozione di "presa di coscienza" non sia stata oggetto di sufficiente riflessione, e questo è abbastanza comune in un certo tipo di femminismo, anche se è vero che vi è anche un tipo di femminismo che si avvicina maggiormente alle analisi da me proposte e alla tradizione marxista. Insomma, dal mio punto di vista, questa nozione di presa di coscienza è molto ingenua, in quanto lascia supporre che i dominati – si tratti dei proletari nella tradizione marxista o delle donne nella tradizione femminista – potrebbero liberarsi dalla dominazione attraverso una presa di coscienza dei meccanismi della dominazione. Mentre in realtà questi meccanismi di dominazione sono, allo stesso tempo, sia nell'oggettività (sotto forma di differenziazione nella divisione del lavoro, ecc.), sia in quel che possiamo chiamare la soggettività (nelle strutture mentali, sotto forma, appunto, di categorie di percezione, di valutazione, ecc.). Queste categorie di percezione e di valutazione sono al di là o al di qua, poco importa, della presa di coscienza. In fondo, la dominazione maschile è una costrizione attraverso il corpo: la dominazione è fatta di forme o catene logico-pratiche, di disposizioni corporee dell'ordine di quello che la filosofia classica cartesiana classificava sotto la parola "passione". In sostanza, ciò significa che le disposizioni sono maniere di essere permanenti, inscritte in noi attraverso l'apprendimento, attraverso le ingiunzioni insensibili del mondo sociale, della famiglia ecc., e sono molto difficili da trasformare.

Si tratta dell'exis nella tradizione aristotelica, o dell'habitus nella tradizione tomista.

Habitus è la traduzione latina dell'éxis aristotelica. Lo dico per ricordare che si tratta di qualcosa di acquisito: "éxis" viene da "échein", avere; "habeo"è qualcosa di acquisito attraverso l'apprendimento, quindi qualcosa di costituito storicamente; il che implica che è storicamente decostituibile. Infatti, qualcosa di storicamente costituito può sempre essere decostituito, trasformato dalla storia. Semplicemente, si opera un lavoro storico, e questo non può operarsi attraverso il miracolo di una presa di coscienza. E questo è importante per differenziare la nozione di violenza simbolica dal semplice effetto di imposizione.

Secondo lei i media esercitano una violenza simbolica? E la esercitano tutti i media?

Sì. Questo è un po’ complesso da spiegare. Personalmente, penso che si possa capire l'azione dei media unicamente nella logica della violenza simbolica. I media, cioè, esercitano un effetto proporzionato alle loro capacità di manipolare le strutture precostituite della mente delle persone. Di conseguenza, uno dei problemi è sapere che queste strutture precostituite hanno delle condizioni sociali di possibilità: esse sono costituite, alla lunga, da tutta una serie di azioni. C'è un lavoro di fabbricazione delle categorie mentali, e allo stesso tempo ci può essere un lavoro di decostruzione, di trasformazione di queste categorie. Per questo la nozione di presa di coscienza è inadeguata.

Prendiamo un esempio semplice, tra gli esempi classici di John L. Austin: quello di un ufficiale che dà un ordine a un soldato. È una cosa estremamente misteriosa. Perché qualcuno obbedisce a un ordine? Si vede bene che quel che sta dietro all'esecuzione di un ordine è l'ordine militare, è la disciplina. Ma la disciplina è un concetto molto, molto esterno, e numerosi sistemi sociali fanno a meno della disciplina. Le forme più potenti di dominazione sono dominazioni senza disciplina, ed è il caso, per esempio, dell'ordine familiare, dell'ordine domestico, è il caso dell'ordine religioso, almeno in gran parte. Certo, abbiamo la disciplina di Ignazio di Loyola. Indubbiamente, c'è disciplina anche nella religione, ma una parte considerevole del funzionamento di un ordine religioso si fa sulla base di disposizioni dell'habitus religioso. La questione diventa dunque di sapere come si sono costituiti questo ordine militare incorporato, questa sottomissione che rende possibile l'obbedienza immediata; in altri termini, come sono fabbricate le disposizioni permanenti alla sottomissione. Allora, per esempio, per capire le disposizioni femminili alla sottomissione, bisogna prendere in esame l'insieme dell'ordine sociale strutturato sulla divisione maschile-femminile, che è pieno di ingiunzioni, di richiami all'ordine

In che senso le donne sono ancora sottomesse? In che senso certe categorie di persone spesso appartenenti a classi sociali meno abbienti sono sottomesse? In che senso Lei può dire che queste persone sono culturalmente dominate? Non dovremmo, piuttosto, affermare il contrario, che prevale il gusto di massa? Per esempio, in Italia ci sono molti canali televisivi che programmano degli spettacoli commerciali tradizionali molto seguiti, e questo ne fa dei canali molto potenti. Viceversa, i programmi di avanguardia e di élite, insomma di qualità, sono molto poco seguiti, e quindi sono anche molto deboli. Insomma, la gente sceglie secondo i propri gusti, che per la maggior parte non sono sofisticati. In che senso allora, Lei può affermare che avere dei gusti tradizionali, non sofisticati, è una forma di sottomissione?

Anche questo è un problema davvero complicato. Di fatto, è vero, constatiamo che praticamente in tutte le società le donne sono nella posizione di dominate e che la dominazione che esse subiscono è tipicamente illustrativa di quel che chiamo violenza simbolica. Ma una delle ragioni, mi pare, è connessa a quel che chiamo il mercato dei beni simbolici, vale a dire al mercato dove circola un genere di beni che hanno valore soltanto per persone che abbiano certe categorie di percezione per apprezzarli.

Prendo l'esempio dell'opera d'arte: l'opera d'arte è un oggetto grezzo per chiunque non abbia categorie di percezione adeguate. Faccio un esempio semplicissimo. Un mio amico, Dario Gamboni, ha fatto una ricerca aneddotica, ma allo stesso tempo rivelatrice. Il fatto è avvenuto in una cittadina della Svizzera, la cui municipalità aveva avuto l'idea di esporre nei giardini pubblici degli oggetti d'arte moderna di avanguardia. Un giorno, degli spazzini hanno portato via un oggetto d'arte moderna prendendolo per un rifiuto, e l'hanno sbattuto nell'immondizia. Gamboni ha analizzato come le cose si sono svolte, ha cercato di individuare chi ha preso posizione pro, chi ha preso posizione contro ecc. Ebbene, questo è evidentemente un caso-limite, ma emblematico dello scarto tra l'oggetto in quanto costruito in un universo dove circolano degli agenti che hanno categorie di percezione capaci di costituire determinati oggetti come oggetti d'arte, e gli universi sociali ordinari, dove ci sono anche persone per le quali, in assenza di categorie di percezione adeguate, quell'oggetto ridiventa un oggetto grezzo, un oggetto qualsiasi.

![]()

La dominazione non è numerica: si può essere maggioritari numericamente e minoritari simbolicamente. Questo è il caso, precisamente, di tutti i campi dell'arte. Allora, questo relativismo che lei suggerisce, l'idea che dopo tutto le forme più popolari di arte hanno altrettanto valore perché sono plebiscitate, ebbene, questa forma di relativismo è relativizzabile. Infatti, vediamo molto bene che ci sono dei mercati importanti (il mercato scolastico, il mercato mondano ecc.) nei quali certe opere valgono e altre non valgono.

Per dire le cose in maniera molto semplice, consideriamo il linguaggio, un campo nel quale la dominazione simbolica si esercita nella maniera più visibile: per esempio, le diseguaglianze di accento sono estremamente potenti nella maggior parte delle società. Parlare con un accento regionale non è certamente in sé e per sé un fatto di sottomissione o di inferiorità, ma è un indizio a partire dal quale il linguaggio viene sperimentato nella sottomissione, nella vergogna, nell'insicurezza linguistica. A livello generale, ci sono delle pronunce legittime e tacitamente riconosciute come tali dai locutori delle lingue o delle pronunce dominanti; in questo caso, uno degli indizi del riconoscimento della dominazione è il fatto che si tenda a correggere il proprio accento. Prendete un locutore con una certa pronuncia, che appartiene a una lingua dalla pronuncia dominata, ed esponetelo in una situazione ufficiale, formale: inconsciamente tenderà a correggere il proprio accento il meglio che potrà, il che rischia però di svalutarlo ancora di più, perché, una volta scomparso il tratto pittoresco del suo accento iniziale, si troverà nella situazione tipicamente piccolo-borghese della ricerca della distinzione, in una situazione di pretenziosità. La cosiddetta volgarità consiste spesso nel fatto che uno che non è naturalmente distinto, cioè non plasmato in modo da esserlo spontaneamente, assume gli atteggiamenti di chi è distinto.

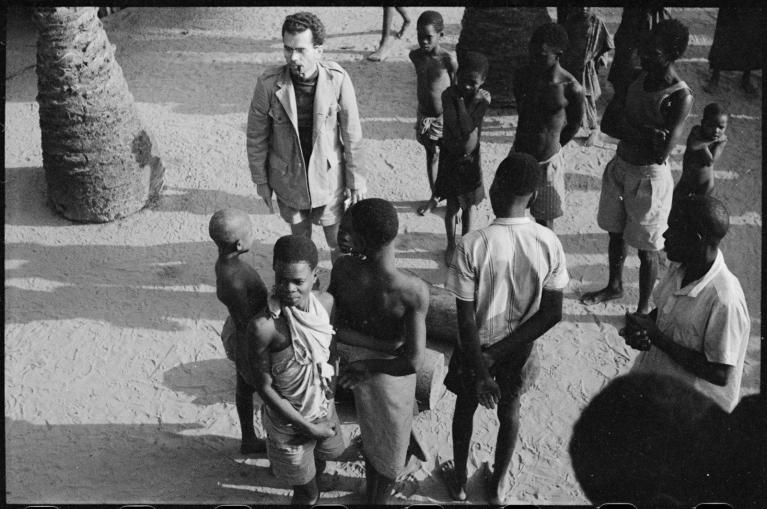

Veniamo ora a un altro esempio molto semplice. Un sociologo o linguista originario del Ghana ha scritto un articolo pubblicato in una rivista americana, a proposito della traduzione di un mio libro dedicato al tema del linguaggio e della dominazione simbolica. Qui egli dice che nel Ghana, dopo l'indipendenza, dopo l'autonomia, gli africani continuano a sforzarsi di adottare l'inglese standard. Egli descrive in maniera abbastanza raffinata come questi sforzi si segnalino con posture corporee: ci sono maniere di tenere la testa, di portare il corpo, di tenere la bocca ecc. che si impongono a chi vuol mimare la pronuncia nasale dell'accento britannico. Dunque, è evidente come in questo caso delle strutture di dominazione legate a un certo mercato linguistico nel quale la lingua inglese è dominante possano perpetuarsi: c'è, per così dire, una sorta di inerzia delle strutture.

Dunque, per tornare all'esempio del relativismo, penso che le persone che possono avere pratiche culturali numericamente dominanti restano culturalmente e simbolicamente dominate, quindi sottoposte a una forma di violenza simbolica. Questo accade precisamente perché, in primo luogo, ci sono una quantità di situazioni nelle quali i loro gusti, preferenze, ecc. sono automaticamente svalutati; e queste situazioni sono, in generale, delle situazioni dominanti. Il sistema scolastico è una delle vie di accesso alle posizioni dominanti. D'altro canto le loro stesse pratiche manifestano questo, anche se possono fare i fanfaroni e dire "ma io preferisco le canzonette del mio paese!". Le loro stesse pratiche, nelle situazioni difficili, formali nel senso anglo-sassone del termine, ufficiali, mostrano che essi riconoscono la loro inferiorità, anche loro malgrado. E il loro corpo riconosce questa inferiorità, proprio come i cittadini del Ghana non possono evitare di sentire il loro brutto accento, di soffrirne, di sentirsi in una situazione di insicurezza quando si trovano con un locutore dominante, o in una situazione difficile, dominati dalla norma dominante.

In sintesi, la sua idea di "violenza simbolica" non coincide affatto con una idea economicista, marxista, più in generale con una idea che tende a identificare i dominati con i poveri, o con i più poveri di una società. In pratica, secondo lei, si può essere allo stesso tempo simbolicamente dominati e ricchi sul piano economico?

Certo, assolutamente. Secondo me, una delle funzioni della nozione di violenza simbolica è stata quella di rendere intelligibili certe forme di dominazione che l'economismo della tradizione marxista, e tutte le teorie prima disponibili sul fenomeno della dominazione, lasciavano inesplicate.

I due terreni su cui la violenza simbolica si evidenzia meglio che in altri sono la dominazione linguistica e la dominazione maschile. In questi due casi, l'economicismo brutale cerca di rendere conto degli effetti di dominio attraverso la logica della dominazione materiale, dicendo "i rapporti uomini/donne sono rapporti di sfruttamento e si possono misurare in tempi di lavoro, o nel rapporto tra il lavoro e i salari, ecc." Ma tutte le analisi di questo tipo sono fondamentalmente viziose, perché, credo, esse sono del tutto incapaci di rendere conto della pratica, del fatto che la dominazione maschile, per esempio, possa esercitarsi in assenza di qualsiasi costrizione economica. Un effetto di questo fenomeno, del resto, è che la liberazione economica, nella misura in cui viene realizzata, è lungi dall'essere compiuta nella maggior parte delle società sviluppate, in quanto le donne guadagnano sempre meno degli uomini. Ma al di là di questo, ciò che mi preme sottolineare è che la liberazione economica non comporta affatto la liberazione simbolica; in posizioni economicamente del tutto dominanti vi sono delle donne che continuano a subire la dominazione maschile.

Facciamo un esempio. Abbiamo pubblicato da poco un libro collettivo dal titolo La misère du monde (Paris, Editions du Seuil, 1993), nel quale studiamo soprattutto forme non convenzionali di miseria. Studiamo, certo, le forme estreme, come la disoccupazione di lunga durata, ma studiamo anche delle forme di miseria piccolo-borghese. Qui, fino all'ultimo momento, sono stato tentato di pubblicare il colloquio che ho avuto con una donna dirigente – ma una dirigente di un livello molto alto – la quale mi ha detto delle cose molto interessanti. Il suo confrontarsi con situazioni di potere che doveva esercitare, in parte, su uomini le risultava talmente penoso che doveva farsi massaggiare tutte le mattine, e compiere tutto un lavoro corporeo, per poter sopportare qualcosa di molto più pesante di uno stress: una specie di tensione strutturale legata al fatto che era indotta a vivere un'inversione sociale della relazione di dominazione, un'inversione sociale che il suo corpo non seguiva. In altre parole, tutta la situazione le diceva "sei una dirigente, sei Presidentessa, stai nell'ufficio del Presidente, hai l'autorità del Presidente e la tua firma è quella del Presidente, hai tutti i titoli del Presidente, lo stato ti consacra come Presidente, ecc.", eppure il suo corpo diceva "sono donna e ho paura."

Prendo un altro esempio: la timidezza. In un certo senso, più sono consacrato socialmente, più sono timido e più il mio corpo, come dire, si rifiuta di intendere quel che dice la situazione sociale. La situazione sociale dice "tu hai tutti i titoli per essere un'autorità, sei autorizzato a parlare con autorità", ma proprio in quel momento scatta la timidezza. È uno degli indizi di quella sorta di corto circuito tra una specie di conoscenza attraverso il corpo, di conoscenza corporea, e la conoscenza intellettuale. L’intellettualismo è comunque dominante, esso è la filosofia implicita di tutti gli intellettuali; purtroppo l'intellettualismo fa dimenticare che il corpo è là, con la sua logica, e che ci sono delle conoscenze che si fanno solo attraverso il corpo. Penso che le forme di conoscenza di cui sto parlando, che sono il fondamento dei rapporti tra i sessi ad esempio, oppure dei comportamenti sportivi, sono forme di conoscenza corporea: si conosce col proprio corpo, non necessariamente con la propria coscienza.

Sulla base della Sua teoria, si deve concludere che questa violenza simbolica si esercita molto presto, cioè sin dalla prima infanzia. Tutti gli esempi che ha portato sin qui dicono che anche se nella vita adulta si acquisisce una posizione dominante, le esperienze di acculturazione nella prima infanzia restano decisive. Dunque, si tratta di qualcosa che passa attraverso i genitori, o il quartiere o gli amici della prima infanzia?

Penso che sia così. Ed è qui che va effettuata un'articolazione tra l'analisi sociologica e l'analisi psicoanalitica. Penso, cioè, che le prime esperienze del mondo sociale si facciano all'interno di quel microcosmo sociale che è la famiglia: in essa ci sono differenziazioni, c'è una divisione del lavoro e gerarchie politiche, ci sono rapporti di dominio, rapporti di dominazione simbolica, e c'è una polizia simbolica. In certi casi può essere la violenza fisica che gli uomini esercitano sulle donne, e può essere anche violenza simbolica, ad esempio il fatto che ci siano delle precedenze: uno si siederà prima dell'altro; ci sono degli sguardi, ci sono ingiunzioni. Dunque c'è tutto un sistema politico già all'interno della famiglia, un sistema politico sessuato e sessuale. Ma questo non significa che l'analisi psicoanalitica non vada effettuata.

A proposito di Freud, mi piace citare sempre una frase di un grande storico della Vienna fin di secolo: "Freud dimentica che Edipo era un figlio di re." Il padre, cioè, è un padre socialmente costituito, e il rapporto con il padre è socialmente costituito, e tutto quel che si impara nel mondo, nel microcosmo familiare, è strutturante in modo molto potente perché, appunto, tutto è doppiamente codificato, nel senso che le relazioni sociali sono codificate sia sessualmente che socialmente. Per portare un esempio, altrimenti entreremmo in uno sviluppo interminabile: quando si dice sottomissione, con questo termine si vuol dire sotto-mettersi, mettersi sotto. Non molto tempo fa, ho svolto un lavoro su un popolo berbero dell'Africa del Nord che ha pochissime mitologie. Presso questo popolo, per esempio, uno dei rari discorsi che assomigli a un mito, a un discorso giustificatore dell'ordine sociale, dice pressappoco che in origine gli uomini e le donne erano eguali. Le donne andavano alla fontana – la fontana, nel mito, è il luogo femminile per eccellenza. Un giorno, la donna ha avuto l'idea di far l'amore con l'uomo (nella visione maschile è la donna a essere perversa, è lei l'iniziatrice della perversione sessuale) dicendo all'uomo: "Vieni, e vedrai, faremo qualcosa di veramente straordinario", e così lei ha fatto l'amore con lui, mettendosi sopra di lui, a cavalcioni. Poi l'uomo ha voluto ricominciare, ma ha detto: "Da ora in poi, la cosa non succederà più alla fontana – nel luogo femminile –, la cosa avverrà in casa, e sarò io a mettermi sopra di te." In altri termini, c'è un mito che giustifica questa opposizione sopra/sotto, la quale è fortemente strutturante. Alto/basso, sopra/sotto, ecc. sono princìpi di percezione del mondo sociale. Si dirà allora "una posizione elevata", "un discorso nobile, cioè elevato", mentre un accento volgare è "un accento basso", rozzo, ecc. Così, queste opposizioni fondamentali sono doppiamente connotate.

Le si potrebbe obiettare che ciò che Lei chiama violenza simbolica è semplicemente il fatto che ci siano delle culture, che ciascuno vive in una data cultura. Ovvero, possiamo supporre che qualsiasi cultura, anche nel Borneo, tra i selvaggi come nelle società industriali, determini dei dominanti e dei dominati, dei superiori e degli inferiori. Infatti, ogni cultura prescrive leggi o regole, e in rapporto a queste leggi o regole ci sono alcuni che risultano più adatti o adattabili, e altri meno. Dunque, c'è in ogni caso una gerarchia che viene a formarsi, in qualsiasi cultura, anche nella più "comunista". Di conseguenza, il concetto stesso di cultura non implica che ogni cultura comporti comunque violenza? Ma se questa violenza è connaturata al fatto stesso della cultura, perché connotarla negativamente come violenza?

Il fatto che la violenza sia universale non implica che non sia violenza. Inoltre, certo, la violenza simbolica è una forma universale di violenza. A questo riguardo credo anzi che la nozione di violenza simbolica serva a ricordarci un aspetto fondamentale della nozione di cultura. Si è soliti dire che la cultura è una specie di codice comune a due locutori, che fa sì che i due locutori associno lo stesso senso allo stesso segno, e lo stesso segno allo stesso senso; dunque la cultura è un medium di comunicazione, perché il linguaggio è un medium di comunicazione. Si può dire che a partire da una teoria della cultura o del linguaggio, o di qualsiasi altro strumento simbolico, si può elaborare una filosofia del consenso. Il consenso è il fatto di essere d'accordo sul codice di comunicazione. Ebbene, penso che la nozione di violenza simbolica sia molto importante per ricordarci che questo consenso sul codice rende possibile una comunicazione che a sua volta rende possibile la dominazione. In altri termini, la violenza simbolica è una dominazione che suppone un codice comune. E questo è importantissimo: la dominazione all'interno di una società si compie sulla base di un codice comune. È nella misura in cui, attraverso il sistema di insegnamento, i dominati acquistano un minimo di accesso al codice culturale comune, che una forma di dominazione può esercitarsi su di loro. In altre parole, avviene qualcosa di molto paradossale. A una visione semplice della cultura si sostituisce una definizione bifaccia: d'accordo, la cultura è uno strumento di comunicazione ma, allo stesso tempo, è uno strumento di dominazione che suppone la comunicazione. Dunque, non si può dire "è un bene, è un male." Usciamo dalle dicotomie ordinarie.

A proposito del ruolo dello stato, inoltre, sulla scia di Weber sottoscrivo in pieno l’idea che lo stato detiene il monopolio della violenza legittima; ma io aggiungo che lo stato ha anche il monopolio della violenza simbolica legittima. Lo stato, cioè, è un grande produttore di codici comuni.

Lei pensa che le società o le culture che hanno un forte senso dello stato siano più violente, simbolicamente, delle società che ne hanno uno minore?

Io credo che l'importante sia riconoscere che lo stato è una realtà profondamente ambigua proprio dal punto di vista del problema che stiamo ponendo. Insomma, lo stato impone delle categorie di percezione comuni all'insieme degli agenti di una società. Può essere il Pantheon dei filosofi di cui ho parlato all'inizio, possono essere le strutture dell'ortografia per le quali un certo numero di intellettuali francesi oggi si battono come se fosse in gioco il destino dell'umanità, possono essere le strutture della grammatica, può essere qualsiasi tipo di cosa. Ebbene, lo stato attraverso la potenza della scuola pubblica, può imporre tutte queste cose alla totalità di una popolazione. Ogni ragazzino o ragazzina di Francia conosce un certo numero di cose in materia di cultura. Allora questa universalità storica, all'interno dei limiti di una nazione, è estremamente importante perché essa fonda un consenso, dei riflessi comuni, ecc. Allo stesso tempo, essa è parzialmente fittizia, poiché il fatto che nessuno è autorizzato a ignorare la legge vuol dire che chiunque la ignori sarà punito; ma non siamo mai sicuri che tutti coloro che vengono puniti la conoscessero, perché non siamo sicuri di aver dato a tutti l'accesso a quella conoscenza.

Forse è utile ricorrere a un esempio giuridico. Oggi sappiamo molto bene che nei processi legali l'ineguaglianza sociale si manifesta fondamentalmente nel fatto che gli agenti sociali più svantaggiati culturalmente non sanno costituire il loro caso come caso giuridico. Non sanno fare quel lavoro linguistico-politico richiesto dal sistema giuridico. Il sistema giudiziario richiede che un querelante sappia costituire un contenzioso tra vicini, che sappia costruire un caso suscettibile di essere raccontato, in modo calmo, in forma di querela, o di denuncia, di fronte a un tribunale. Occorre fare un lavoro di conversione.

Un altro esempio: nelle inchieste per sondaggio, si chiede alla gente "Lei pensa che il governo Rocard sia stato migliore o peggiore del governo Mauroy? Lei pensa che Berlusconi porterà verso un regime neo-liberale o al contrario verso un regime neo-fascista?" ecc. Questo tipo di domande possono essere oggetto di risposte solo per soggetti sociali che conoscono la legge politica; e cioè, si suppone che occorra porre i problemi politici in termini politici, che si possano porre questo tipo di domande. In apparenza "si suppone che nessuno ignori la legge", e che qualsiasi persona interrogata in occasione di una elezione o in occasione di un sondaggio abbia gli strumenti per rispondere a una domanda di quel tipo; invece, di fatto questi strumenti sono ripartiti in modo molto diseguale. E questo lo si vede, per esempio, da chi si rifiuta di rispondere, da chi risponde "Non so" a domande del tipo di quelle che ho posto poco prima. Si sa già da prima che la percentuale delle donne che diranno "Non so, non posso rispondere" sarà molto più elevata della percentuale degli uomini. Si sa già che la percentuale delle persone che risponderanno crescerà in proporzione con l'elevarsi nella gerarchia sociale, crescerà in proporzione con l'elevarsi nella gerarchia del livello di istruzione, ecc. A fortiori, se si interroga la gente, si vedrà che la parte delle persone dotate degli strumenti che permettono loro di porre i problemi politici nei termini in cui sono loro posti dagli intervistatori, la quota, cioè, delle persone capaci di effettuare questo lavoro di trasformazione cresce in modo molto forte man mano che cresce l'accesso all'istruzione e al linguaggio che si impara a scuola.

Gli stessi partiti politici, in forme diverse, sono degli strumenti di esercizio della violenza simbolica, anche i partiti cosiddetti populisti. Il populismo, anzi, è particolarmente interessante, perché esso ha due modi di sfruttare la dominazione simbolica, ovvero gli effetti della dominazione simbolica. Si possono sfruttare questi effetti in modo innocente, come fanno i partiti comunisti, o socialisti, tradizionali; questi partiti richiedono che il loro portavoce si esprima nella lingua standard, in conformità alle norme linguistiche ufficiali, che parli politicamente di politica, gli chiedono, cioè, di "parlare politicamente" al posto di coloro che non hanno gli strumenti per parlare politicamente della politica, contrariamente a quel che ho detto poco fa. E certo questi portavoce esercitano una violenza proprio in quanto danno voce alla gente, quindi non si sa se usano le parole che pronuncerebbero quelle persone comuni se avessero la parola. In altri termini, nel migliore dei casi il delegato, chi si presenta come porta-parola della gente che non ha la parola, commette una usurpazione più o meno importante, approfittando del silenzio provocato dalla violenza simbolica sulla classe dominata. Si può parlare al posto di, sostituirsi a, sostituirsi al discorso di altri. La soluzione populista, invece, è terribilmente viziosa, perché essa consiste nel mimare la parola popolare, e dunque a dare una soddisfazione – ma una soddisfazione a mio parere del tutto illusoria – alla parola popolare.

Lei pensa che il fatto di portare alla parola certe richieste ed esigenze della gente da parte dei partiti sia una soddisfazione solo illusoria?

Sì, siamo di fronte a soddisfazioni illusorie, perché non poggiano su un ascolto reale della parola popolare, oppure poggiano su un ascolto superficiale. Per esempio, si sa molto bene che, oggi, tutti i libri che si occupano del variegato tema della miseria del mondo vertono su questo: che al giorno d'oggi ci sono delle miserie sociali molto profonde. In una società come la Francia – ma credo nella maggior parte delle società europee – esiste una miseria sociale che è legata, per esempio, alla coabitazione, nei quartieri multietnici e nelle scuole, tra persone che hanno visioni del mondo, abitudini molto diverse tra loro. E queste sofferenze non si accompagnano necessariamente a un discorso costituito, esse si esprimono con collere, violenze, razzismo, espressioni brutali, impulsi padroneggiati male.

Allora, nella visione democratica tradizionale, ci sono dei portavoce che vogliono il bene del popolo, ma che vogliono la felicità del popolo a buon mercato. Costoro possono dire "bisogna assolutamente sradicare il razzismo da quella gente ecc.ecc.", e fanno una sorta di predicazione che non giunge mai alla comprensione delle cause reali: "che cosa è il razzismo? che cosa esso vuol dire?". D'altro canto, si possono sfruttare molto bene quelle pulsioni in un linguaggio che dia un'espressione in apparenza giustificata, in un linguaggio che sfrutti quelle sofferenze senza darsi minimamente i mezzi per investire le cause.

Ma allora che cosa bisogna fare? I filosofi fanno sempre delle analogie con Socrate, ma per una volta sarà un sociologo a servirsi della analogia socratica. Infatti, penso che occorra una funzione tipicamente socratica – ed è quel che abbiamo cercato di fare in questo libro, Le miserie del mondo. Penso che nel mondo sociale, sotto l'effetto della violenza simbolica, molte persone sono spossessate di ogni mezzo di espressione. È così: sono spossessati degli strumenti simbolici di espressione delle proprie esperienze, delle proprie sofferenze; e uno dei grandi problemi oggi è quello di restituire loro questi strumenti di espressione. Allora, su scala globale è molto difficile. Sulla scala di una relazione di scambio, di dialogo, tra un sociologo o un ricercatore da una parte e una persona comune dall'altra, si può fare un lavoro di tipo socratico, vale a dire dare alla persona spossessata la possibilità di esprimersi. È il postulato di Socrate. Infatti, Lachete sa molto bene che cosa è il coraggio, ma non ha gli strumenti per dirlo. Eutifrone sa molto bene che cosa è la pietà religiosa, ma non ha gli strumenti per dirlo. Bisogna quindi aiutarli a partorire dalla loro sofferenza e, se è possibile, dalle strutture sociali che sono al principio della sua sofferenza, delle costrizioni, delle tensioni, delle violenze, e bisogna assisterlo con una specie di intervento a un tempo coercitivo e liberatorio. E questa, ovviamente, è una funzione che i politici oggi non assolvono affatto, e nemmeno i demagoghi che sfruttano i discorsi apparenti, di destra o di sinistra che siano.

Coerentemente col Suo pensiero, possiamo dire che in tutte le culture si esercitano forme di violenza simbolica e che quindi, direbbe qualcuno, tutte le culture sono fondamentalmente fasciste. Lei ora propone una specie di metodo socratico. Dunque, è possibile sognare una società dedita alla maieutica socratica, nella quale la violenza simbolica venga eliminata?

In verità non mi piace molto l’affermazione per cui tutte le culture sarebbero fasciste. Rispetto molto la provocazione, che svolge delle funzioni estetiche, politiche, ecc. importanti, che riescono a svegliarci. Ma in certi casi l'eccesso di provocazione è pericoloso perché derealizza e credo che dire delle cose così eccessive sia proprio una maniera di occultare quel che chiamo la violenza simbolica. Il lavoro di tutta la mia vita è consistito nel prendere sul serio le forme dolci, impercettibili, insensibili di violenza, di andare a cercare la violenza là dove nessuno si aspetterebbe di vederla, nel rapporto pedagogico, ecc., dove essa è. La mia idea di fondo è che scovando la violenza simbolica, rendendola visibile, manifestandola, si può mettere in moto la ricerca dei mezzi per combatterla.

Allora, per esempio, perché la violenza pedagogica, con la quale abbiamo iniziato, è particolarmente perversa? La violenza pedagogica consiste nell'imporre dei saperi, delle conoscenze che si pensano universali; l'esempio più tipico è quello della matematica. Ma tutte le culture si pretendono universali. Ogni professore che insegna filosofia oppure letteratura in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, ecc., ha l'impressione di dare l'occasione ai suoi ascoltatori di avere accesso all'universale. Di fatto, penso che questa violenza attraverso l'universale sia particolarmente perversa e che sia importante dire alla gente che questo preteso universale ha in realtà una genealogia, ha avuto una genesi, cosa che non gli toglie nulla della sua importanza: solo così possiamo guardare a esso da una posizione libera. Persino la matematica non è caduta dal cielo, non è caduta dentro la nostra coscienza: essa è il prodotto della storia di un universo particolare. Per questo credo che, tra gli strumenti di liberazione dalla violenza simbolica, certi strumenti specifici degli intellettuali, e penso in particolare alla genealogia di Michel Foucault, siano molto utili. Relativamente a Foucault, penso che la sua storia sociale dei concetti, la storia sociale delle nozioni universali, vissute come universali, sia estremamente importante, non per relativizzare questi concetti, e quindi il concetto stesso di violenza simbolica, ma per mostrare come si sono sviluppate le condizioni sociali di possibilità di queste nozioni.

Per concludere, vorrei sottolineare che si può certo imporre l'universale universalmente, si può dire "tutti i francesi devono sapere questo o quello", oppure "tutti i cittadini del mondo devono rispettare i diritti dell'uomo" ma solo a condizione di universalizzare le condizioni di accesso all'universale. Insomma, se da una parte si dice che "nessuno è autorizzato a ignorare la legge" e, dall’altra, si dà solo a una piccolissima parte l'accesso alla conoscenza della legge, l'universale diviene uno strumento di oppressione particolarmente perverso. In fondo, la forma per eccellenza della violenza simbolica – è terribile dirlo – è proprio un certo uso dei diritti dell'uomo.