La mattina era fresca e il cielo terso, il 21 luglio 1969 alle ore 02:56, quando Neil Armstrong mise piede sul suolo lunare. Maria Grazia, contadina irpina del sud Italia, guardando il primordiale schermo televisivo chiedeva ai nipoti se l’avessero, allora, portata sull’aia, tra i covoni di grano della recente mietitura, la luna, quella palla lucente. Se avessero aspettato che fosse costruita per intero dal momento che secondo lei la luna veniva fatta e disfatta ciclicamente da quel Marcoffio che, nella sua cosmologia, era l’artefice di quella piccola palla. E il tempo per la covata delle chiocce si sarebbe calcolato avendo lo strumento di misura finalmente vicino e a disposizione. Così come non ci sarebbe stato più il problema di coprire le patate nascondendole ai suoi raggi, visto che, se no, se ne andavano di luna. E lo stesso valeva per la gravidanza delle mucche e persino per i cicli mestruali. Finalmente, insomma, divenivamo padroni del tempo, non più esposti ai capricci della luna.

Sacra è l’acqua, sacra è l’aria, sacra è la terra. A renderle tali è il nostro modo di viverle nel tempo: in quell’attimo che separa il prima e il dopo e esalta e inghiotte ogni esperienza possibile. Reinventare il tempo e ricreare una mitografia del nostro esistere nel tempo: un compito epocale a cui non dovremmo più sottrarci.

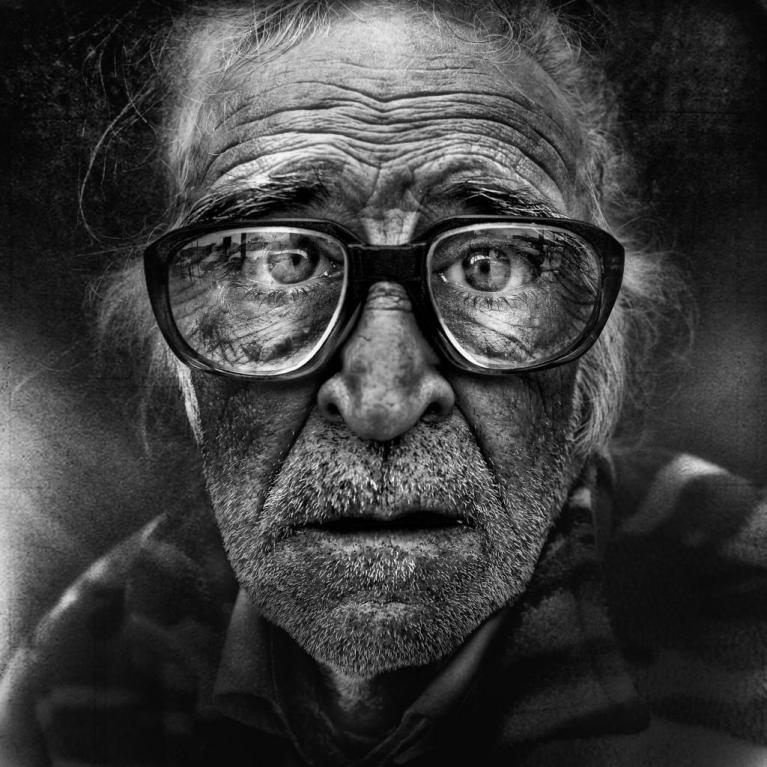

Il rapporto con il tempo è il problema principale di noi esseri umani. Carlo Rovelli, alla maniera di Montaigne o di Lucrezio, compone un cammino nel tempo che lascia col fiato sospeso fino all’ultima riga, senza ostacoli, fluido, anche nelle svolte più impervie della fisica quantistica, che si presenta a noi resa garbata e gentile, ironica e leggera, grazie alla sapienza linguistica dell’autore. Che dilettandoci ci inquieta più di quanto si possa immaginare. Ma lo fa con la poetica di un Mandel'štam – ad esempio in Quasi leggera morte. Ottave, appena pubblicato da Adelphi con la cura magistrale di Serena Vitale –, libero di inoltrarsi nel non-tempo per riconoscere il tempo, intrepido nel negare l’esistenza dello spazio-tempo, per poi riconoscerne i fondamenti e il ruolo nelle nostre vite di breve durata. Rovelli ci porta indietro e in basso, sempre più indietro e in profondità, fino alla rarefazione del tempo, dove la creazione di ogni cosa e di noi è ancora in corso, per riportarci poi, con le ultime parole del libro, alla disposizione serena verso il nostro essere provvisorio nel tempo della nostra vita: “E va bene così. Possiamo chiudere gli occhi, riposare. E tutto questo mi sembra dolce e bello. Questo è il tempo” (p. 178).

“Forse il mistero più grande è il tempo”, aveva scritto all’inizio del libro Rovelli, ed è difficile dargli torto. Il tempo è, con ogni probabilità, la fonte della nostra ansia fondamentale. Siamo, infatti, la specie i cui individui, pur essendo finiti e consapevoli della propria finitudine, sono in grado di concepire l’infinito e di aspettarsi di essere eterni. In questo dilemma si consuma la nostra proiezione sul tempo. E dallo stesso dilemma nasce, con ogni probabilità, l’invenzione del sacro. Dai tentativi di elaborare l’ansia insopportabile della finitudine siamo indotti a creare spazi separati, il sacro appunto, sacer, in cui depositare la nostra angoscia e da cui trarre ragioni trascendenti in grado di contenerci e consolarci nella nostra esistenza peritura. Cosa accade se persino il fluire del tempo, tra passato, presente e futuro, si sfalda e il tempo funziona diversamente da come ci appare? “Gli aspetti caratteristici del tempo, uno dopo l’altro”, scrive Rovelli, “sono risultati essere approssimazioni, abbagli dovuti alla prospettiva, come la piattezza della Terra e il girare del sole” (p. 15).

![]()

In quelle approssimazioni è, forse, “tutto l’uomo, la sua collaborazione intelligente con l’universo, la sua lotta contro di esso, e la disfatta finale ove lo spirito e la materia che gli fa da sostegno periscono pressappoco insieme. Il suo disegno si afferma sin in fondo nella rovina delle cose”. Così scrive Marguerite Yourcenar in quel libro che viene da mettere in dialogo con la raffinata e sconvolgente analisi di Rovelli, che è Il Tempo, grande scultore. Il breve episodio che siamo, nel tempo, ha tutte le caratteristiche delle forme scultoree, metafore della nostra stessa esistenza: “La forma e il gesto imposti dallo scultore non sono stati per queste statue che un breve episodio tra la loro incalcolabile durata di roccia nel grembo della montagna, e poi la lunga esistenza di pietra deposta sul fondo delle acque” (p. 55).

Le domande con cui Rovelli ci pone a confronto sono di quelle che lasciano senza respiro. Se già il confronto con il tempo profondo ci procura non poche vertigini, come accade ad esempio con le considerazioni di Daniel Lord Smail in Storia profonda. Il cervello umano e l’origine della storia, appena pubblicato da Bollati Boringhieri, e abbiamo problemi a considerare una misura come l’ultimo milione di anni, figuriamoci come ci sentiamo a constatare che la stessa “struttura del tempo non è quella che sembra: è diversa da questo uniforme scorrere universale” […..] “La meraviglia è la sorgente del nostro desiderio di conoscere, e scoprire che il tempo non è come pensavamo, apre mille domande” (p. 14).

![]()

Se ci chiediamo perché ricordiamo il passato e non il futuro, o se siamo noi ad esistere nel tempo o il tempo ad esistere in noi, o cosa significa davvero che il tempo scorre e cosa lega il tempo alla nostra natura di soggetti, o ancora, cosa ascoltiamo quando ascoltiamo lo scorrere del tempo, in questo libro troviamo Rovelli che ci porta per mano e condivide con noi conoscenze e dubbi, mancanze e provvisori approdi, facendoci compagnia persino nell’incertezza.

A partire dal viaggio nello stato microscopico delle cose dove “la differenza fra passato e futuro scompare”. “Nella descrizione microscopica non c’è un senso in cui il passato sia diverso dal futuro” (p. 36). Insieme a noi e con l’aiuto di giganti come Boltzmann, Rovelli si chiede se il mondo può essere così profondamente diverso dalla nostra intuizione. E ci aiuta, da par suo, a comprendere che già in altre occasioni la nostra incredulità è stata sfidata, come per il movimento della Terra. Anche per il tempo l’evidenza è schiacciante: “tutti i fenomeni che caratterizzano il fluire del tempo si riducono a uno stato particolare nel passato del mondo, che è particolare per la ‘sfocatura’ della nostra prospettiva” (p. 37). Scopriamo così che l’entropia non è nient’altro che il numero degli stati microscopici che la nostra sfocata visione del mondo non distingue.

Ecco una rivelazione del libro di Rovelli: oltre ad essere un libro sul tempo dal punto di vista della fisica quantistica, L’ordine del tempoè un libro sulla psiche umana, sulla mente umana come espressione del nostro corpo-cervello-mente in azione in questo nostro mondo nelle relazioni con gli altri.

Scopriamo così che non solo non esiste un tempo comune a diversi luoghi, ma non esiste neppure un tempo unico per un unico luogo: che non c’è nessuno speciale momento che corrisponda a quello che qui e ora è il presente. Nella nostra esperienza personale il tempo è elastico: “Per quanto tempo è per sempre?” chiede Alice. “A volte, solo un secondo”, risponde il Coniglio Bianco. Ognuno di noi, del resto, ha esperienza di secondi che durano un’eternità e di giorni che durano un istante. D’altra parte, nonostante la nostra propensione rassicurante alla reificazione, il mondo è fatto di relazioni e di eventi, non di cose. Per rassicurarci e ancorarci noi costruiamo, come ha detto Jerome Bruner, “storie proprio così”. Rendiamo speciali le situazioni e le condizioni in cui viviamo. Nella maggior parte dei casi la coincidenza che noi stessi creiamo e alla quale crediamo, consegnandoci, dipende dal “confondere il verso delle relazioni causali: non è che le mele crescono dove la gente beve sidro, è che la gente beve sidro dove crescono le mele” (p. 131). Così come “è la presenza di abbondanti tracce del passato a produrre la sensazione familiare che il passato sia determinato. L’assenza di analoghe tracce del futuro produce la sensazione che il futuro sia aperto” (p. 143). Insomma, “inesorabilmente, lo studio del tempo non fa che riportarci a noi” (p. 146). “Capire noi stessi significa riflettere sul tempo. Ma capire il tempo significa riflettere su noi stessi” (p. 153). Il tempo “non è altro che una labile struttura del mondo, una fluttuazione effimera nell’accadere del mondo, ciò che ha la caratteristica di dare origine a quello che noi siamo: essere fatti di tempo. A farci essere, a regalarci il dono prezioso della nostra stessa esistenza, a permetterci di creare quell’illusione fugace di permanenza che è la radice del nostro stesso soffrire”.

Rovelli ci avvicina a un inedito senso di responsabilità, un senso che non conoscevamo e che oggi, in ragione della nostra ricollocazione nelle dinamiche del divenire, forse, diventa possibile. Vi sono strette interdipendenze tra il suo lavoro e quello di artisti come Bill Viola, nell’invitarci a prendere atto della nostra contemporaneità e della nostra condizione attuale.

Tra poesia e tecnica (poiesis), infatti, si esprime il fare arte di Bill Viola. Una sintesi che riesce a divenire linguaggio della contemporaneità. Un linguaggio distonico e contrastante con il clima dominante, fatto di immagini che spingono l’immaginazione ad assorbire il tempo e la lentezza, riportandoli a una possibilità conflittuale col presente: la riappropriazione dell’esperienza. L’alienazione dell’esperienza è forse uno dei segni più evidenti della vita contemporanea: quell’alienazione deriva, probabilmente, in primo luogo, dalla pretesa di scindere le emozioni dalla ragione, presente in tante ideologie e in tante prassi attuali, o dal tentativo e dalle pratiche di colonizzazione delle prime da parte della seconda. All’alienazione dell’esperienza concorre anche un uso generico o un abuso approssimativo delle emozioni, effetto di un “emozionalismo diffuso”. Come l’Umanesimo e il Rinascimento, dopo l’iniziale autoelevazione generata dall’avvento dell’esperienza simbolica prima, dalla produzione di segni “inutili” per un altro poi e, in seguito, dalla svolta ellenistica, costituirono un salto di qualità nell’emancipazione umana, proseguito poi con la Rivoluzione Francese, così oggi le espressioni artistiche di maggiore forza riescono a cogliere l’alleanza necessaria e difficile tra il tempo profondo della nostra storia e le infinitesime espressioni della nostra psiche. Noi, punti elementari e futili, passeggeri provvisori di una vicenda che ci prescinde, transitiamo velocemente.

Viola non ferma il tempo su una tela o in una scultura: no, con una sintesi che rende la tecnica più evoluta complice della creatività più distintiva, ci coinvolge in una scoperta del senso elementare dell’esistere. Cattura l’essenziale delle emozioni e le registra scannerizzando l’anima dei protagonisti che divengono specchio della nostra anima di osservatori. Di fronte ai lavori di Bill Viola si sperimentano aspetti del nostro sentire che a lungo sono stati, e tuttora sarebbero, insondabili e irraggiungibili: una sorta di movimento-quasi-fermo che conduce a penetrare l’intimità del sentirci e del sentire fino alla sua radicale origine. Ai confini del tempo dove tutto inizia. Viola crea una radicale alternativa all’estetica della misura: non perché non vi sia misura e rigore nel suo lavoro artistico, ma perché, come dovrebbe essere, la misura rimane sullo sfondo, non invade la scena. La scena è il legame ineluttabile, magnetico e incontenibile che si genera fra il gesto creativo e la mente dell’osservatore, dando vita a un mondo che non si può non abitare. La fusione emozionale tra la scena rappresentata e il mondo interno di chi osserva diviene senza confini e senza tempo e l’osservatore diviene parte della scena perché il suo mondo interno si fa tutt’uno con la rappresentazione. Il tempo delle immagini di Viola diviene ed è il tempo del mondo interno di chi guarda. Per questo motivo si apre uno spazio di scoperta che consente una connessione con il mondo emozionale interno che solo quell’arte rende possibile. Discriminante è la poetica del movimento e del tempo che distingue la creatività artistica. Una conferma formidabile dell’ipotesi e delle dimostrazioni scientifiche della ricerca di Vittorio Gallese e del suo gruppo, dalla risonanza incarnata alla molteplicità condivisa, come chiavi per comprendere il comportamento umano e il sistema cervello-mente relazionale che ci caratterizza. Il movimento è la vita della mente.

Del resto Rovelli opportunamente sostiene: “Il tempo è la forma con cui noi esseri, il cui cervello è fatto essenzialmente di memoria e previsione interagiamo con il mondo, è la sorgente della nostra identità” (p. 161).

Viola non mostra né dimostra, lascia che la tecnica renda il movimento accessibile all’osservatore, attraendolo in risonanza in una partecipazione emozionale profonda, che consente a chi osserva di scoprire parti di se stesso. Emette segnali, l’opera di Viola, tali da generare enactment nell’osservatore, emanazione di possibili scoperte di sé, altrimenti inaccessibili. La tensione che si crea fra il “mondo osservato” dell’opera e il “mondo interno” di chi osserva ha il potere della con-fusione, dove il tempo scompare. Non si smette di essere se stessi proprio in quanto si diventa il movimento osservato, sperimentando l’ambiguità costitutiva dell’esperienza estetica. L’attenzione non diventa negazione ma una via per sperimentare autonomia e dipendenza insieme, come “luogo” dell’essere e del divenire. Esistiamo divenendo con gli altri. La tensione rinviante, quella caratteristica distintiva della nostra naturale propensione ad andare oltre i domini di senso esistenti, generando break-down creativi, e a immaginare e inventare i mondi che abitiamo, è magneticamente sollecitata, centellinata, dalla silenziosa meticolosità del movimento delle opere di Viola. Quella tensione rinviante ci rende una delle distinzioni di noi umani che non abitano mai solo il tempo presente, come sostengo nel libro: Mente e bellezza. Arte, creatività e innovazione, con post-fazione di Vittorio Gallese, pubblicato da Umberto Allemandi & C, a Torino nel 2010.

![]()

La penetrazione infinitesimale nell’intimità delle cose del mondo, che si genera nelle creazioni di Viola, al punto di incontro tra l’azione dell’artista, l’opera e l’osservatore, lascia emergere quell’estensione del senso del possibile e del tempo vissuto di cui l’arte è capace. Quinto Orazio Flacco, quando scrisse Carpe diem voleva probabilmente indicare l’importanza della profondità del tempo vissuto, che i greci chiamavano kairòs.

Certo noi, specie naturalmente creativa, abbiamo la propensione all'infinito ed è decisivo per noi sfidare la finitudine pur conoscendo la sua ineluttabilità. La durata, l'estensione degli attimi, avvicinano a sognare l'eternità che è vivere il presente; perché è nel tendere verso la bellezza, forse più che nell'appagamento esaustivo, che sta l'incanto.

Quello di Bill Viola, dalle opere degli anni ’90 all’interpretazione caravaggesca di The Quintet of the Astonished, è un’espressione originaria dell’infinito contenere e dell’infinita scoperta, mano a mano che l’artista si affida, con una formidabile fusione tra tecnica e poetica, alla creazione di opportunità di estensione dell’esperienza estetica come via per la riappropriazione dell’esperienza tout-court, attraverso la narrazione del tempo esteso, che non è né la fissità di un quadro né la fugacità di un film, ma la simultaneità del tempo.

![]()

Bill Viola, The Quintet of the Astonished

Si può così scoprire come la riappropriazione del tempo, dello spazio e di un modo di intendere il senso della vita, mentre riescono ad essere tra i più moderni, riportano alle intime radici dell’uomo. Il connubio tra tecnica, pensiero e arte riesce nello scopo. Nell’arte di Viola la tecnica e il progetto sono parte integrante dell’opera, e l’esperienza dell’osservatore coevolve con essa. Con la poetica di Viola si può sperimentare quella contemporaneità del classico che Salvatore Settis ha così efficacemente analizzato. Dopo Antonello da Messina, in particolare con Ritratto di ignoto, e Caravaggio, sembrava che non ci fosse evoluzione possibile per rappresentare certi aspetti della luce e dell’espressione umana, e invece Bill Viola riesce ad essere classico e contemporaneo, indicando uno spazio per l’arte che la faccia essere all’altezza della sua storia e spazio e tempo di emancipazione per i contemporanei.

Allo stesso modo Rovelli, come Anne Carson in Antropologia dell’acqua, spalanca la descrizione per riflettere davvero sull’enigma del visibile: conduce un’intrepida meditazione sull’impotenza a trattenere il tempo e la vita, da cui forse deriva la sua bellezza, a trattenere chi amiamo, da cui deriva il nostro incanto e la nostra disperazione, proprio come è impossibile trattenere l’acqua tra le dita.

![]()

Abbiamo bisogno di una nuova mitografia per abitare il nostro tempo. La riflessione sul tempo ci può aiutare a trovarla. Ci serve un mito mite, nell’era di Trump, per creare dei paesaggi vivibili.

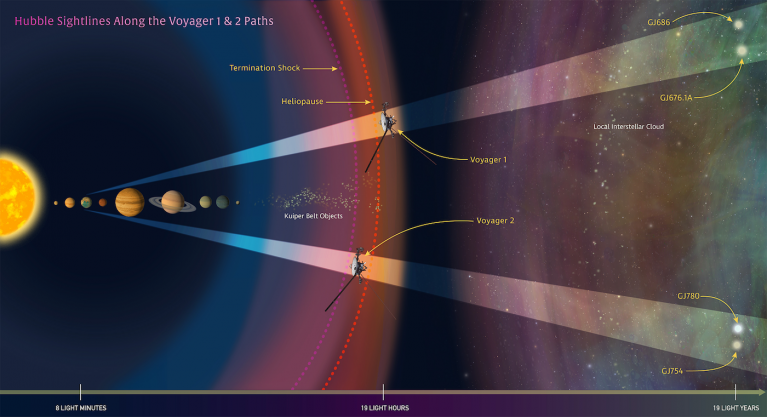

Il paesaggio, infatti, è come la lingua madre: non decidiamo di apprenderla né possiamo non apprenderla; non possiamo decidere intenzionalmente di non capirla; non possiamo dire di non appartenervi; non possiamo dire che non la conosciamo; non possiamo conoscere altre lingue se non a partire da quella che ci ha reso animali di parola. Come la lingua madre, il paesaggio è originario. Allora come mai siamo così impegnati a considerare il paesaggio della nostra vita solo come se fosse fuori dal tempo, come se fosse lo sfondo fungibile delle nostre scelte, la quinta teatrale intercambiabile della nostra pervasività senza limiti? Uno sfondo che diviene sempre più ristretto e mortificato, paradossalmente separato dalla nostra esistenza. Eppure il paesaggio è dentro di noi e intorno a noi; è il frutto delle nostre proiezioni e lo introiettiamo divenendo quello che siamo nella nostra continua individuazione. Inizia nelle nostre connessioni sinaptiche, laddove prende forma la nostra mente incarnata, situata ed estesa, e giunge fino a dove la nostra immaginazione ci conduce. Si estende, proprio in questi giorni, fino ai segnali ultimi che ci giungono da Voyager 1, mentre varca la pellicola dell’eliosfera ed entra nello spazio siderale, dopo 35 anni dal lancio e oltre 18 miliardi di chilometri percorsi. L’infinitamente piccolo delle nostre connessioni sinaptiche che ci permettono di immaginare e vivere il paesaggio e la musica dell’infinito che ci giunge dal cosmo, sono il paesaggio della nostra vita, nel tempo che ci è dato di vivere. Uscito dalle turbolenze dell’eliosfera e incontrando i primi raggi cosmici intergalattici, Voyager non ci parlerà più con i suoi segnali che impiegano 15 ore a raggiungerci. Varcando i confini dell’ignoto, non ci invierà più i “suoni del silenzio” provenienti dallo spazio e mai ascoltati prima d’ora. Andrà verso l’infinito portando con sé i segni di noi umani, dal teorema di Pitagora inciso su una lastra di rame placcata in oro, alla musica di Mozart.

Avrà però esteso il nostro paesaggio, il paesaggio della nostra vita. Noi piccoli esseri nell’universo infinito possiamo ricavarne un’etica della finitudine e curare il mondo come la nostra casa, il nostro giardino, o smarrirci nella ferita narcisistica che ci fa vivere la finitudine come una perdita di onnipotenza. Ma era ed è l’onnipotenza di Prometeo la finzione, con le sue conseguenze tragiche e distruttive. Un peccato di onnipotenza, forse il più grave dei peccati, ci ha portato e ancora ci porta, a trasgredire un principio etico su cui potremmo essere tutti d’accordo: smettere di distruggere il nostro luogo di nascita, l’unica nostra dimora presente e futura. La mente cosciente di noi esseri umani non può funzionare senza storie e senza dare significato a quelle storie. Avremmo bisogno di una sacralità, di una religio, capace di narrare storie che risarciscano il dualismo e la separazione che abbiamo operato tra noi e la natura, ritenendoci sopra le parti, e misconoscendo il semplice fatto che siamo parte del tutto. Narrino allora i poeti la nostra appartenente finitudine! Cantino alfine, ora che sappiamo di sapere che siamo parte del tutto, la bellezza di essere natura, di essere gli alberi con cui respiriamo, di essere acqua di cui siamo fatti, di essere aria, di essere terra, di essere animali tra gli animali, di essere una bella differenza tra le differenze. Ci aiuti la letteratura, ci aiuti la poesia a generare una mitopoiesi del limite. Del resto era stato Roland Barthes, nella lezione inaugurale al Collège de France del 7 gennaio 1977, a sostenere: “La scienza è rozza, la vita è sottile, ed è per correggere questa distanza che la letteratura ci interessa”. Antonio Tabucchi, nel libro postumo appena pubblicato, Di tutto resta un poco, scrive: “La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, qualsiasi esso sia”.

Scrive Daniele Del Giudice nel suo ultimo libro, In questa luce: “Ogni secolo ha le sue rovine e un suo modo di metterle in immagine facendone paesaggio”. (...) “È comunque il paesaggio che ci è dato, una compresenza grottesca di naturale e artificiale, un fondale della quantità e dei suoi resti; difficilmente tale paesaggio potrebbe consentire quella triangolazione tra Natura, Io osservante e consapevolezza di una Divinità diffusa che garantiva la pacificazione dell’animo romantico. Tuttavia sono i luoghi dove viviamo i nostri rapporti con gli altri, e dove, pur con ogni altrove nella fantasia o nella nostalgia, ambientiamo i nostri sentimenti”.

Da sola quella triangolazione non emerge. Eppure noi ci possiamo provare: siamo mitopoietici. Creiamo miti come vie per conoscere e vivere il mondo.

La buona novella è che esiste la mitopoiesi: i miti si creano. La mitopoiesi può essere l’utero, la genesi di un mito mite adatto ad abitare il nostro tempo. “Il mito è una parola”, ha scritto sempre Roland Barthes. Il mito da generare risponde alla parola limite.

Si toccano due volte le labbra quando si dice mamma.

Si toccano una volta quando si dice mite.

La parola limite contiene la parola mite.

Allora, su, dal momento che ascoltando T.S. Eliot, “Per noi umani non c’è che tentare”, proviamoci! Creiamolo un mito mite!

Diventiamo finalmente attenti al tempo e ad abitarlo adeguatamente! Dell’attenzione a vivere nel limite, l’unica che ci può aiutare ad accorgerci del mondo e di noi nel mondo; l’attenzione, madre della considerazione. Parola magica, la parola considerazione: da cum-sidera (intorno alle stelle), indica bene la nostra capacità di autoelevazione semantica. Per vedere il limite e viverlo ci vuole l’altezza della nostra attenzione considerante. L’attenzione considerante è, del resto, la madre della poiesis, del “fare poetico”. E, come sempre, nessuno lo dice meglio dei poeti che, secondo Luigi Pagliarani, vivono al di sopra delle proprie possibilità.

“E a me sembra che la vita, questa breve vita non sia che questo”, scrive Rovelli, “il grido continuo di queste emozioni, che ci trascina, che proviamo talvolta a chiudere in un nome di Dio, in una fede politica, in un rito che rassicuri che tutto alla fine è in ordine, in un grande grandissimo amore, e il grido è bello e splendente. Talvolta è un dolore, talvolta è un canto” (p. 178).

Ascoltiamo insieme, la lezione di attenzione di Wislawa Szymborska:

Disattenzione

Ieri mi sono comportata male nel cosmo.

Ho passato tutto il giorno senza fare

domande,

senza stupirmi di niente.

Ho svolto attività quotidiane,

come se ciò fosse tutto il dovuto.

Inspirazione, espirazione, un passo dopo

l’altro, incombenze,

ma senza un pensiero che andasse più in là

dell’uscire di casa e del tornarmene a casa.

Il mondo avrebbe potuto essere preso per

un mondo folle,

e io l’ho preso solo per uso ordinario.

Nessun come e perché –

e da dove è saltato fuori uno così –

e a che gli servono tanti dettagli in movimento.

Ero come un chiodo piantato troppo in

superficie nel muro

oppure

(e qui un paragone che mi è mancato).

Uno dopo l’altro avvenivano cambiamenti

perfino nell’ambito ristretto d’un batter

d’occhio.

Su un tavolo più giovane da una mano d’un

giorno più giovane

il pane di ieri era tagliato diversamente.

Le nuvole erano come non mai e la pioggia

era come non mai,

poiché dopotutto cadeva con gocce diverse.

La terra girava intorno al proprio asse,

ma già in uno spazio lasciato per sempre.

È durato 24 ore buone.

1440 minuti di occasioni.

86.400 secondi in visione.

Il savoir-vivre cosmico,

benché taccia sul nostro conto,

tuttavia esige qualcosa da noi:

un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal

e una partecipazione stupita a questo gioco

con regole ignote.